Desde que el mundo es mundo, los sentimientos y las emociones tuvieron un órgano que las albergaba: el corazón. Centenares de libros, canciones, óperas, obras de teatro y de cine dedicaron sus mejores esfuerzos a esta noble víscera creyéndolo depositario de la vida sentimental de los seres humanos. ¿Quién en su sano juicio se hubiera atrevido a sostener lo contrario?

La ciencia tampoco era ajena a esta suerte de topografía de los sentimientos. Muchos experimentos estuvieron abocados a examinar el corazón como un intento de comprender su funcionamiento, no desde el punto de vista fisiológico, lo que estaba bastante comprendido desde la antigüedad, sino en lo que respecta a los sentimientos. Mucho se conocía sobre el sistema circulatorio y el papel del corazón como bomba difusora del caudal sanguíneo hacia todos los órganos y sistemas del cuerpo, eso no planteaba demasiadas incógnitas, pero su incumbencia en el universo de las pasiones parecía ofrecer explicaciones sólo para los románticos. El mundo de la ciencia necesitaba pruebas. Desde el genial Leonardo Da Vinci hasta los científicos de no hace muchas décadas dejaron huella de esa búsqueda, sin embargo, parecería que no llegaron a conclusiones satisfactorias.

En los albores del siglo pasado, la humanidad iba a ser testigo de un giro inesperado en el conocimiento científico. Como resultado de los escasos resultados para comprobar el papel del corazón en la regulación de la dinámica de las emociones, muchos investigadores comenzaron a mirar para otro lado: aquel frío y calculador órgano que hasta el momento se lo consideraba responsable de la acumulación de conocimientos, la inteligencia y la vida instintiva, aparecía ante la mirada de la ciencia como el nuevo regulador de la vida emocional. Así es, estamos hablando del cerebro.

¡Que tarea difícil la de relacionar esas estructuras con el universo de los sentimientos y las emociones! Ramón y Cajal, premio nobel español, descubridor de la neurona, ya hablaba de aquellas "Misteriosas mariposas del alma" refiriéndose a las células del sistema nervioso y planteando una relación entre la fría anatomía cerebral y las emociones.

¿De qué hablamos cuando hablamos de emociones?

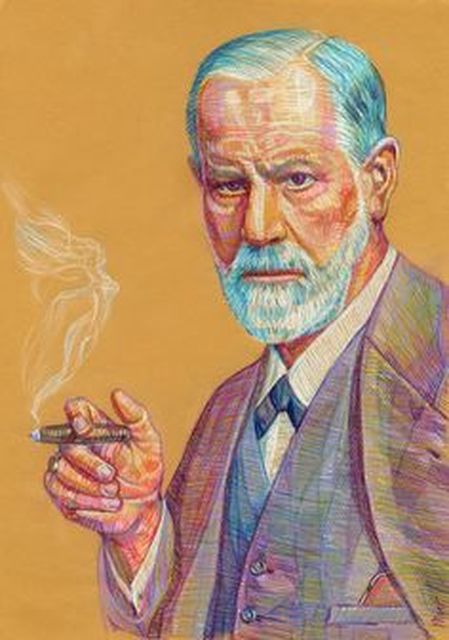

Nos viene muy bien profundizar un poco en la obra de Sigmund Freud, el genial neurólogo vienés que en los fines del siglo XIX revolucionó la mirada de la ciencia y la sociedad acerca de la salud mental. Fue posiblemente el pionero en adjudicar un papel preponderante a las emociones y los sentimientos en la génesis de las enfermedades y las complicaciones cotidianas. También fue un adelantado a su época en situar en el cerebro la base anatómica de la vida de las emociones. Cuando esbozó su teoría psicoanalítica, en lo que se denomina la primera tópica, Freud elaboró la idea del aparato psíquico, una suerte de modulador o regulador de las tensiones emocionales e instintivas. Dividió al aparato psíquico en dos sistemas: consciente y preconsciente/inconsciente. El inconsciente es la sede de los impulsos innatos, de los deseos y recuerdos reprimidos guiados por el principio de placer y tienden a desplazarse sobre objetos e ideas. El preconsciente está regido por el principio de realidad, por lo que el pasaje del inconsciente al preconsciente está regulado por la censura, su función es aceptar o reprimir. Finalmente sólo llegarán a la consciencia aquellos impulsos "permitidos" según el principio de realidad. En el año 1920, Freud re-elabora su teoría del aparato psíquico en la "segunda tópica" e introduce el concepto de Yo, ello y super-yo.

De las diferentes formas en que el aparato psíquico regule los impulsos y deseos reprimidos surgirá un estado de tensión que se traduce como angustia. Freud la definía como "una experiencia personal penosa producida por excitaciones de los órganos internos del cuerpo". Podemos entonces encontrar una de las emociones más profundas que de una u otra forma causarán expresiones somáticas denominados síntomas. Freud organizó esta tendencia de la angustia para producir síntomas físicos bajo las llamadas neurosis, que a su vez producen los síntomas neuróticos. "Se trata de trastornos de la conducta, de los sentimientos o de las ideas que manifiestan una defensa contra la angustia y constituyen, en relación con este conflicto interno, una transacción de la cual el sujeto obtiene, en su posición neurótica, cierto beneficio." Como veíamos en los ejemplos previos, tanto un niño como un adulto presentaron síntomas neuróticos en un intento por aplacar su angustia. Lamentablemente, desde cierta posición del saber médico, aún en el siglo XXI, esta forma de padecimiento suele ser menospreciada e incluso ridiculizada.

Veamos ahora cómo se organiza la personalidad desde la óptica de las emociones. Sigmund Freud relacionaba la evolución de la personalidad con la evolución de los instintos desde el nacimiento. Una de las ideas revolucionarias de la teoría freudiana fue la incorporación de la sexualidad infantil, concepto hasta ese momento totalmente ignorado. Cabe hacer una aclaración: Para Freud sexual no era lo mismo que genital. Freud introdujo la idea de que la energía del aparato psíquico, era de índole sexual y se manifestaba desde las primeras horas de vida, como una manifestación de la búsqueda de placer infantil. Esta búsqueda de placer sexual coincide con el instinto de conservación, puesto que el placer sexual autoerótico que experimenta el bebé al succionar el pezón no es otra que la principal herramienta para la alimentación. Al chupeteo del lactante le sucederán, en diferentes etapas de la vida, la succión del pulgar, el cigarrillo o el beso.

Esta organización de la personalidad alrededor de las emociones se centra en el denominado objeto de deseo, es decir el comportamiento del ser humano en relación a sus objetos de amor. Freud le dio mucha importancia a las zonas del cuerpo estimuladas para obtener satisfacción en las diversas etapas del desarrollo, de ello se desprenden las diferentes etapas del desarrollo de la personalidad: etapa oral, anal y genital.

Etapa oral.

Se denomina así el período de tiempo situado entre el nacimiento y el destete, y su zona erógena primordial es la boca. Como mencionaba antes, coincide con el instinto de conservación a través de la incorporación de alimento. Sin embargo, una vez alimentado el niño continúa con el movimiento de succión, aún en sueños en lo que se denomina función autoerótica. En esta etapa, el bebé no tiene noción de que existe un mundo exterior, para él, el pezón de su madre o la tetina de la mamadera son extensiones de su propio cuerpo. A medida que pasa el tiempo, su exploración y conocimiento del mundo exterior va a estar relacionado con lo que se lleve a la boca. Muchas de las características de la personalidad adulta dependen de cómo ha transitado es sujeto su etapa oral. Por ejemplo, si el destete se realizó en forma brusca o precoz, es posible que ese niño quede fijado a una modalidad oral pasiva que posiblemente hasta podría determinar aspectos de su vida cotidiana: charlatán, fumador, bebedor, tragón o toxicómano.

Etapa anal

Del primer año hasta los tres, la vida de relación del niño se manifestará a través de su alimentación y del manejo de sus esfínteres. La retención de orina, pero principalmente de materia fecal supone un importante grado de satisfacción autoerótica. Este juego dará lugar a sentimientos de ambivalencia infantil: expulsar la materia fecal en el momento oportuno o solicitado se puede convertir en una forma de recompensa, mientras que lo opuesto equivale al riesgo de sufrir un castigo. La forma habitual que encuentra el niño para abandonar esta etapa es a través del desplazamiento, esto es, comenzará a moldear otros materiales socialmente aceptados en lugar de sus excrementos: plastilina, masa, arena, etc. Sin embargo, los pediatras estamos habituados a ver en nuestros consultorios a niños e inclusive adolescentes con dificultades en el manejo de sus excreciones. La enuresis y la encopresis son motivo de consulta habitual, y aquí vemos también diferentes miradas terapéuticas: mientras que para muchos pediatras estos problemas tienen un origen neurológico, otros pueden incorporar el peso de los sentimientos y de las emociones en la génesis de la sintomatología física. Por otra parte, muchas características de la personalidad del niño, adolescente y adulto, tendrán su origen en esta etapa: individuos meticulosos, prolijos, concienzudos, sobrios, que pueden adaptarse a las exigencias que se le irán planteando, mientras que el interés en la materia fecal se sublimará en coleccionistas, artistas o escultores. Sin embargo, una fijación en esta etapa derivará en sujetos tacaños u obsesivos.

Etapa fálica

Una vez desplazado su interés en las excreciones, el niño dirigirá el mismo hacia su zona genital, en el advenimiento de dicha etapa. La masturbación es la actividad autoerótica típica de esta etapa. Aparecen las primeras grandes preguntas: ¿De dónde vienen los niños? ¿Por qué las niñas no tienen pito? Aparece en el varón la fantasía de que a las niñas les han cortado el pene. Hablábamos de la masturbación, pues es precisamente alrededor de su prohibición que se genera en el niño la fantasía de castración, con su angustia concomitante y la noción de muerte. Es la etapa donde comienza la tramitación del Edipo.

Etapa de latencia

Coincidiendo con la edad del ingreso escolar da comienzo la etapa de latencia, previa a la última fase: la etapa genital. Se denomina así porque la energía psíquica, hasta ahora volcada hacia la satisfacción de los impulsos sexuales infantiles, ingresa en un período de inacción, permitiendo de esta forma que dicha energía se vuelque hacia la adquisición de conocimientos. Para poder aprender un niño necesita tener tranquilidad emocional e impulsiva, necesita reconocer la figura de autoridad fuera de su entorno familiar, requiere poder seguir las reglas del juego. Todo esto es posible gracias a que la energía psíquica se ha desplazado de lo sexual, sublimándose en el aprendizaje. Cuando por diferentes motivos, un niño no ha ingresado en forma satisfactoria en el período de latencia a pesar de haber comenzado su escolaridad, presentará dificultades de concentración, de aprendizaje, de control de sus impulsos, desinhibición sexual. Es típica la queja de la maestra de primer grado: ¡Este chico tiene graves problemas, se ha bajado los pantalones frente a sus compañeros! Ahora bien, si ese niño tuviera tres o cuatro años, en plena etapa fálica, ¿nos alarmaríamos tanto?

Muchas entidades de las clasificaciones psiquiátricas actuales, como el Síndrome de hiperactividad y déficit de atención (ADHD), o los Trastornos del espectro autista (TEA), o el Trastorno oposicionista desafiante, tan diagnosticadas en nuestros días, en realidad muestran niños o adolescentes que no han podido ingresar satisfactoriamente en el período de latencia, y sus síntomas son erróneamente interpretados en base a cuestionarios de uso difundido. Una vez más, corremos el riesgo de no incluir el universo de los sentimientos y de las emociones en las variables diagnósticas, lo que irremediablemente deriva en el sobre diagnóstico y la sobre medicación.